后端架构的核心组件

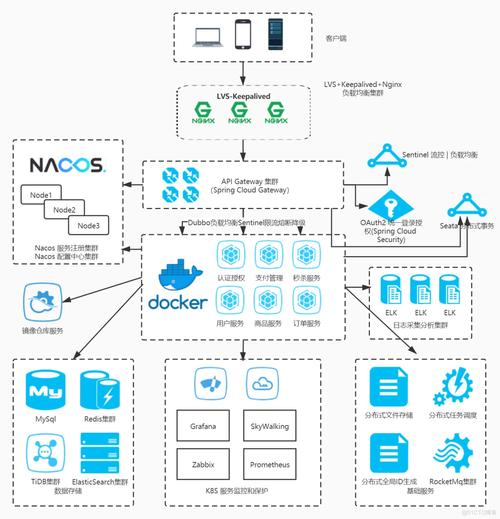

后端架构通常由多个核心组件构成,这些组件共同协作,确保系统的正常运行。服务器是后端架构的基础,它负责处理客户端的请求并返回相应的数据。数据库用于存储和管理应用程序的数据,选择合适的数据库类型(如关系型数据库或非关系型数据库)对于系统性能至关重要。缓存机制可以显著提高数据访问速度,减少数据库的负载。API(应用程序编程接口)是前后端通信的桥梁,设计良好的API能够提高系统的灵活性和可维护性。

后端架构的设计原则

可扩展性

在设计后端架构时,可扩展性是一个重要的考虑因素。随着用户数量的增加,系统需要能够轻松地扩展以应对更高的负载。采用微服务架构是一种常见的解决方案,它将应用程序拆分为多个独立的服务,每个服务都可以独立扩展。使用负载均衡器可以将请求分发到多个服务器,进一步提高系统的处理能力。

安全性

安全性是后端架构设计中不可忽视的方面。为了保护用户数据和系统资源,开发者需要采取多种安全措施。,使用HTTPS协议加密数据传输,防止数据在传输过程中被窃取。实施严格的访问控制策略,确保只有授权用户才能访问敏感数据。定期进行安全审计和漏洞扫描也是保障系统安全的重要手段。

后端架构的优化策略

优化后端架构可以显著提高系统的性能和用户体验。代码优化是提升系统性能的基础。开发者应遵循最佳实践,编写高效、简洁的代码,避免不必要的资源消耗。数据库优化也是关键。通过索引、查询优化和分区等技术,可以显著提高数据库的查询速度和响应时间。使用缓存机制(如Redis或Memcached)可以减少数据库的负载,提高数据访问速度。监控和日志分析是优化系统的重要手段。通过实时监控系统性能和分析日志数据,开发者可以及时发现和解决潜在问题,确保系统的稳定运行。

常见问题解答

1. 什么是微服务架构?

微服务架构是一种将应用程序拆分为多个独立服务的架构风格。每个服务都可以独立开发、部署和扩展,从而提高系统的灵活性和可维护性。

2. 如何选择适合的数据库类型?

选择数据库类型应根据应用程序的需求和数据特性来决定。关系型数据库适合处理结构化数据,而非关系型数据库则更适合处理非结构化或半结构化数据。

3. 缓存机制有哪些常见的实现方式?

常见的缓存机制包括内存缓存(如Redis、Memcached)和分布式缓存(如Ehcache、Hazelcast)。选择缓存机制应根据系统的需求和性能要求来决定。

通过本文的介绍,相信读者对后端架构的设计与优化有了更深入的了解。构建一个高效、稳定的后端架构需要综合考虑多个因素,包括核心组件、设计原则和优化策略。希望本文能够为开发者提供有价值的参考,帮助他们在实际项目中构建更加健壮和高效的后端系统。