微服务架构设计核心原则

微服务治理的首要任务是建立科学的架构设计原则。领域驱动设计(DDD)是微服务拆分的理论基础,通过限界上下文划分业务边界,每个微服务应对应一个明确的业务能力。服务粒度需要平衡,过粗失去微服务优势,过细增加运维复杂度。康威定律指出组织架构决定系统架构,因此团队结构应与服务划分保持一致。CAP理论指导我们根据业务特性选择一致性或可用性,支付系统优先保证CP,而社交应用可选择AP。

微服务治理技术栈选型

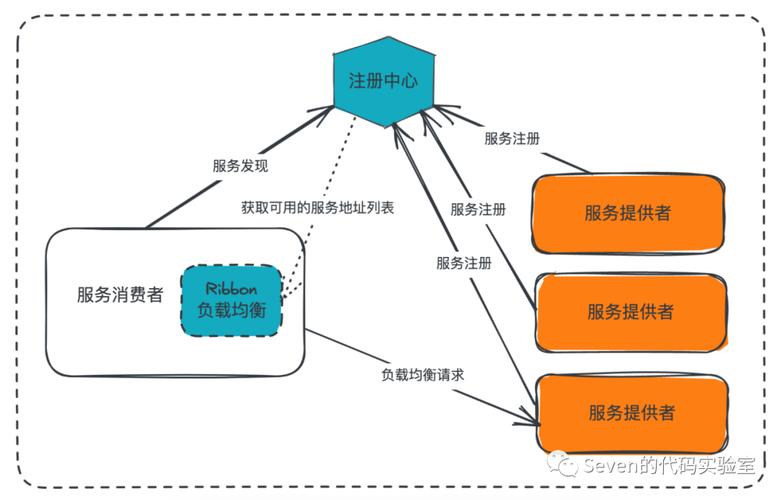

服务注册与发现

主流方案包括Eureka、Consul和Nacos。Eureka作为Netflix OSS组件,提供AP特性适合高可用场景;Consul支持多数据中心和健康检查,具有KV存储功能;Nacos作为阿里巴巴开源产品,同时支持服务发现和配置管理,是当前国内企业的热门选择。2024年趋势显示,Nacos凭借其双写模式和命名空间隔离功能,在混合云环境中表现突出。

服务通信机制

RESTful API仍是同步通信的主流标准,但gRPC凭借其高性能和跨语言特性在内部服务间获得广泛应用。异步通信方面,Kafka和RocketMQ成为事件驱动架构的首选,特别是RocketMQ 5.0新增的轻量级计算框架,可实现流批一体处理。服务网格(Service Mesh)通过Sidecar模式将通信逻辑下沉到基础设施层,Istio和Linkerd是典型实现,其中Istio的流量镜像功能在蓝绿发布中极具价值。

微服务治理关键实践

熔断降级是保障系统弹性的重要手段,Hystrix虽已停止更新,但Resilience4j和Sentinel提供了更现代化的实现。Sentinel的热点参数限流特别适合电商秒杀场景,其控制台提供实时监控和规则配置。分布式追踪方面,SkyWalking和Jaeger形成互补,SkyWalking的拓扑图直观展示服务依赖,而Jaeger的细粒度追踪有助于性能优化。配置中心推荐使用携程Apollo,其灰度发布和权限管理功能在企业级场景中表现优异。

微服务治理常见问题解答

- 如何确定微服务的合理粒度?

建议从业务能力、团队规模、变更频率三个维度评估。单个微服务应具备完整业务价值,可由2-3人小团队维护,且能独立部署。初期可适当粗粒度,随业务发展逐步拆分。 - 微服务间共享数据库的解决方案?

优先考虑每个服务独享数据库,必须共享时可使用数据库视图、只读账号或API组合模式。事件溯源+CQRS模式能有效解决数据一致性问题。 - 如何实现跨服务的业务事务?

Saga模式是主流解决方案,通过编排或协同方式管理本地事务。Seata框架提供AT、TCC等模式,其中TCC适用于金融等高一致性要求的场景。 - 服务网格是否适合所有微服务架构?

服务网格更适合中大型复杂系统,小型项目可能因Sidecar开销得不偿失。建议从关键服务开始试点,逐步推广,同时关注服务网格的CPU和内存消耗。

微服务治理是一个持续演进的过程,需要根据业务规模和技术发展不断调整策略。2024年,随着云原生技术的成熟,服务网格、Serverless和混合部署将成为微服务治理的新方向。企业应建立专门的治理团队,制定统一规范,同时建设完善的监控告警体系,确保微服务架构既灵活又可靠。记住,没有银弹式的解决方案,最适合业务现状的才是最好的微服务治理实践。