两地三中心架构的核心概念

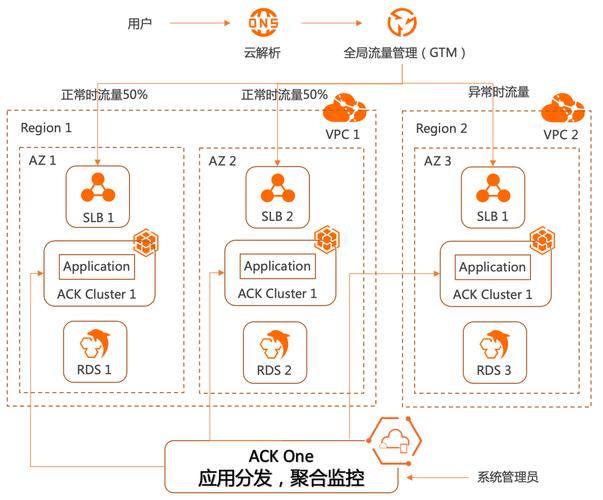

两地三中心是指在两个地理位置不同的城市部署三个数据中心,形成"同城双活+异地灾备"的黄金三角架构。这种设计完美平衡了RTO(恢复时间目标)和RPO(恢复点目标)要求,当单个数据中心发生故障时,业务可快速切换到同城备用中心;遭遇城市级灾难时,异地中心能确保数据不丢失。金融、电信等行业监管明确要求关键系统必须采用两地三中心架构,这已成为企业IT建设的标配方案。

两地三中心的技术实现路径

网络互联方案

构建低延迟、高带宽的专用网络是两地三中心的基石。同城数据中心间建议采用裸光纤直连,延迟控制在1ms内;异地中心间可通过运营商MPLS专线或SD-WAN组网,带宽不低于10Gbps。思科的ACI、华为的CloudFabric等SDN技术能实现跨数据中心网络自动化,当发生切换时,BGP路由协议可在30秒内完成流量调度。

数据同步机制

Oracle Active Data Guard可实现数据库亚秒级同步,VMware SRM提供虚拟机级别的复制。对于分布式系统,可采用Apache Kafka构建跨数据中心消息总线,或使用Redis GEO实现地理分布式缓存。关键是要根据数据类型设置合理的同步策略:交易类数据需强一致性,日志类数据可最终一致性。

两地三中心的运维管理体系

建立统一的监控平台至关重要,Zabbix或Prometheus应部署跨中心采集指标,ELK栈实现日志集中分析。每季度必须进行真实的灾备演练,包括模拟同城切换、异地接管等场景。某银行实践表明,通过自动化编排工具如Ansible Tower,可将传统需要4小时的切换过程缩短至15分钟。同时要制定详细的应急预案,明确不同灾难级别下的决策流程和责任人。

两地三中心的成本优化策略

采用混合云架构能显著降低TCO,将非核心业务部署在公有云上作为第三中心。华为的"1+1+1"方案建议:主中心部署全量设备,同城中心配置70%容量,异地中心保留30%容量。通过存储压缩、数据去重技术可节省40%存储空间,阿里云的PolarDB数据库支持跨地域读写分离,能优化异地访问性能。建议企业采用阶梯式建设策略,先实现同城双活,再逐步扩展异地容灾能力。

两地三中心架构不仅是技术方案,更是企业业务连续性的战略保障。随着5G和边缘计算发展,未来可能出现"多地多中心"的进化形态。但核心原则不变:通过地理分散、数据冗余和快速切换,构建永不中断的数字服务能力。企业应结合自身业务特点,选择最适合的实施方案,让IT架构真正成为业务发展的助推器而非风险点。

常见问题解答

- 两地三中心与同城双活有什么区别?

两地三中心包含同城双活和异地灾备两个层级,既能应对设备故障,也能防范城市级灾难,提供更全面的保护。 - 实施两地三中心需要多少预算?

中型企业初期投入约500-1000万元,大型金融系统可能需上亿元。但相比业务中断损失,ROI非常可观。 - 如何验证两地三中心的有效性?

除常规演练外,可通过混沌工程注入真实故障,如切断网络连接、模拟数据中心断电等,全面测试系统韧性。