无人机安全法规政策解读

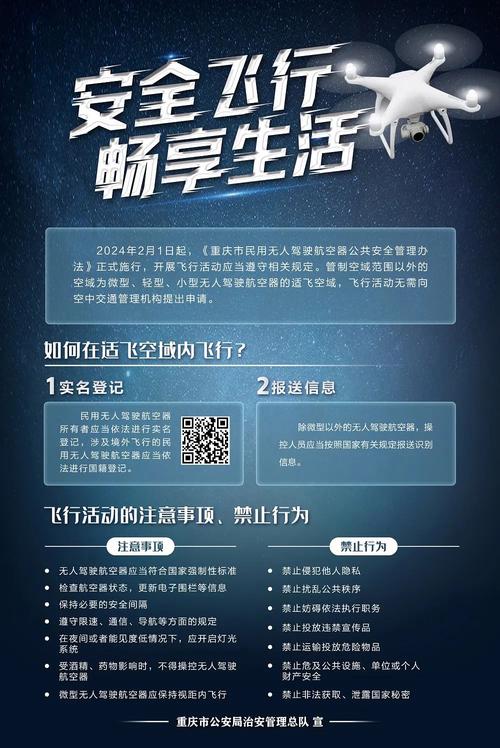

2024年,各国对无人机安全管理都出台了更为严格的法规政策。在中国,民航局最新修订的《民用无人驾驶航空器系统安全管理规定》明确要求所有250克以上的无人机必须进行实名登记,飞行高度不得超过120米,且必须远离机场、军事禁区等敏感区域。美国FAA则推出了Remote ID规则,要求所有注册无人机都必须具备广播识别信息的能力。欧盟通过EASA制定了统一的无人机操作规则,将无人机分为开放类、特定类和认证类三类,分别适用不同的监管要求。

无人机飞行许可申请流程

对于需要进行特殊飞行的操作者,如超出视距飞行、夜间飞行或在管制空域飞行等,必须提前向当地空管部门申请飞行许可。申请流程通常包括提交飞行计划、风险评估报告、操作人员资质证明等材料。审批时间视具体情况而定,一般需要3-7个工作日。值得注意的是,2024年多个地区推出了在线申请平台,大大简化了审批流程,但同时也加强了对违规飞行的处罚力度。

无人机安全操作规范

飞行前安全检查清单

每次飞行前都应进行全面的设备检查,包括电池电量、螺旋桨状态、GPS信号强度、相机稳定性等关键部件。建议操作者建立标准化的检查清单,确保不遗漏任何细节。同时要检查飞行环境,注意天气状况、电磁干扰源、障碍物分布等因素。2024年推出的多款新型无人机都配备了自检系统,可以自动识别大部分硬件问题,但人工检查仍然是确保安全的重要环节。

紧急情况处理预案

制定完善的应急处理预案是保障无人机安全的关键。预案应包括失控处理流程(如启用自动返航)、低电量处理方案、信号丢失应对措施等。操作者应熟悉无人机的各种安全模式,并定期进行模拟演练。2024年市场推出的新一代无人机普遍配备了多重冗余系统,如双GPS、备用飞控等,大大提高了飞行安全性。但即便如此,操作者仍需保持高度警惕,随时准备接管控制。

无人机安全防护技术

2024年无人机防护技术取得了显著进展。在硬件方面,新型复合材料的使用提高了无人机的抗摔性和防水性能;软件方面,基于人工智能的避障系统可以识别更多类型的障碍物,包括电线、树枝等细小物体。地理围栏技术也得到升级,可以更精确地限制无人机进入禁飞区。反无人机技术也在不断发展,包括无线电干扰、GPS欺骗、激光拦截等多种手段,用于保护敏感区域免受无人机侵扰。

无人机安全是一个系统工程,需要法规、技术和操作者素质三方面的共同保障。随着无人机应用场景的不断扩展,安全问题将愈发重要。通过本文的介绍,希望读者能够全面了解2024年无人机安全领域的最新发展,掌握正确的操作方法,养成良好的安全习惯。只有时刻绷紧安全这根弦,才能充分享受无人机技术带来的便利与乐趣。

常见问题解答

问题1:无人机飞行需要购买保险吗?

答:对于商业用途的无人机操作,大多数国家都强制要求购买第三方责任险,保额通常在100万元以上。即使是个人娱乐用途,也强烈建议购买保险,以规避可能的风险。2024年多家保险公司推出了针对无人机的专项保险产品,保费从几百到上千元不等,可根据实际需求选择。

问题2:如何防止无人机丢失或被盗?

答:建议采取以下防护措施:1)启用GPS追踪功能;2)设置遥控器与无人机的绑定关系;3)在机身上刻印联系方式;4)使用专用防盗锁固定无人机;5)购买包含丢失险的保险产品。2024年新推出的部分高端机型还配备了生物识别解锁功能,进一步提高了安全性。

问题3:遭遇无人机干扰或劫持怎么办?

答:尝试切换通信频道或启用备用控制链路;如果无效,立即启动自动返航功能;在完全失控的情况下,应记录已知位置,并报警处理。2024年新研发的抗干扰技术,如跳频通信、量子加密等,可以大幅降低被劫持的风险,但这些技术目前主要应用于高端军用无人机。