什么是数据分类

数据分类是指根据数据的属性、特征或用途等标准,将数据划分为不同的类别或组别的过程。这一过程是数据管理的基础工作,也是实现数据标准化、规范化的重要手段。数据分类的主要目的是提高数据的可管理性、可用性和安全性,为后续的数据分析、挖掘和应用奠定基础。

数据分类的重要性

提升数据管理效率

通过合理的数据分类,可以显著提高数据管理的效率和效果。分类后的数据更易于存储、检索和维护,减少了数据冗余和不一致性,提高了数据质量。同时,数据分类也为数据标准化提供了基础,有助于实现数据的互通共享。

保障数据安全

数据分类是数据安全保护的前提和基础。通过对数据进行分类分级,可以针对不同级别的数据采取相应的安全保护措施,确保敏感数据和重要数据得到充分的保护。,可以将数据分为公开数据、内部数据和机密数据等不同级别,并分别制定相应的访问控制策略。

支持数据分析决策

良好的数据分类体系能够为数据分析和决策提供有力支持。分类后的数据更易于进行统计分析和挖掘,有助于发现数据中的规律和趋势,为业务决策提供数据支撑。同时,数据分类也有助于实现数据的可视化展示,使数据更易于理解和应用。

常见的数据分类方法

按数据类型分类

这是最基本的数据分类方法,主要根据数据的表现形式和存储格式进行分类。常见的数据类型包括结构化数据(如数据库中的表格数据)、半结构化数据(如XML、JSON格式数据)和非结构化数据(如文本、图像、视频等)。这种分类方法有助于选择合适的数据存储和处理技术。

按业务领域分类

根据数据所属的业务领域进行分类,如财务数据、人力资源数据、客户数据、产品数据等。这种分类方法与企业的业务架构相对应,便于各部门管理和使用自己的业务数据,也有助于实现数据的专业化管理。

按敏感程度分类

根据数据的敏感程度和价值进行分类,通常分为公开数据、内部数据、敏感数据和机密数据等不同级别。这种分类方法是数据安全管理的基础,有助于针对不同级别的数据实施差异化的安全保护措施。

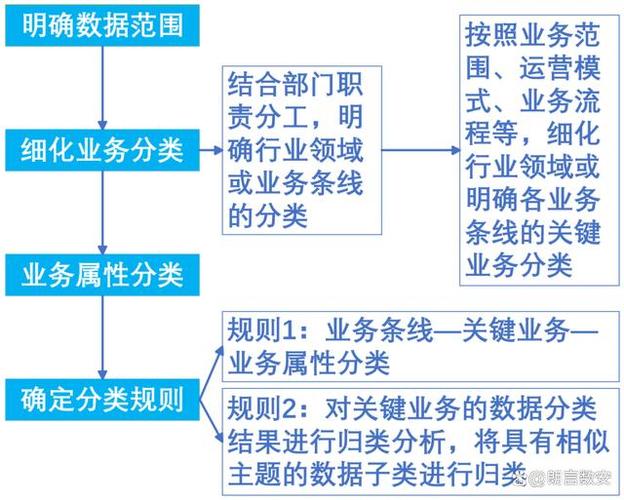

数据分类的实施步骤

制定分类标准

实施数据分类的第一步是制定科学合理的分类标准。这需要结合企业的业务特点、数据特性和管理需求,确定分类的维度、层级和标准。分类标准应该具有可操作性、可扩展性和稳定性,能够适应企业未来发展的需要。

数据盘点与评估

在明确分类标准后,需要对现有数据进行全面的盘点和评估。这包括识别数据的来源、内容、格式、使用情况等,评估数据的重要性和敏感性,为后续的分类工作提供依据。数据盘点可以采用自动化工具与人工审核相结合的方式进行。

实施分类操作

根据分类标准和数据评估结果,对数据进行实际的分类操作。这一过程可以借助专业的分类工具和系统,也可以采用人工分类的方式。分类操作应该记录详细的分类结果和依据,建立数据分类目录或清单,便于后续的查询和管理。

建立分类管理体系

数据分类不是一次性的工作,而是需要建立持续的管理机制。这包括制定数据分类的管理流程、责任分工、审核机制和更新机制,确保新增数据和变更数据能够及时得到正确的分类。同时,还需要建立分类质量的监督和评估机制,不断提高分类的准确性和一致性。

数据分类的常见问题与解答

问题1:如何确定数据分类的标准?

确定数据分类标准需要考虑多方面因素,包括业务需求、数据特性、法律法规要求等。建议从数据类型、业务领域、敏感程度等多个维度建立分类体系,并参考行业标准和最佳实践。标准应该具有明确性、可操作性和扩展性,能够适应企业发展的需要。

问题2:如何处理分类过程中的模糊数据?

对于难以明确分类的模糊数据,可以采取以下方法:1)建立"其他"或"未分类"类别暂时存放;2)组织相关专家进行讨论和决策;3)参考类似数据的分类方式;4)在分类标准中增加详细的判断规则。重要的是记录分类决策的过程和依据,便于后续的审核和调整。

问题3:如何确保数据分类的持续有效性?

确保数据分类持续有效需要建立完善的管理机制:1)制定分类维护流程,明确责任人和时间节点;2)建立分类变更的审核机制;3)定期开展分类质量的检查和评估;4)将分类工作纳入数据治理的整体框架;5)利用自动化工具辅助分类管理。同时,还需要加强相关人员的培训和意识提升。

数据分类作为数据管理的基础工作,对于提升数据价值、保障数据安全、支持业务决策具有重要意义。通过建立科学合理的分类体系,并实施有效的分类管理,企业可以充分发挥数据的价值,为数字化转型奠定坚实基础。随着数据量的不断增长和数据应用的日益深入,数据分类工作将变得越来越重要,需要企业持续投入和优化。