云灾备技术的演进与核心价值

云计算环境下的灾备方案已从传统的数据备份升级为立体化防护体系。基于虚拟化技术的实时同步机制,可实现业务系统毫秒级切换。阿里云推出的"同城双活"架构,通过智能DNS解析和负载均衡,将故障切换时间压缩至30秒以内。这种技术演进不仅保障了核心业务的连续性,更将灾难恢复时间目标(RTO)和恢复点目标(RPO)提升到分钟级精度。

主流云灾备架构深度解析

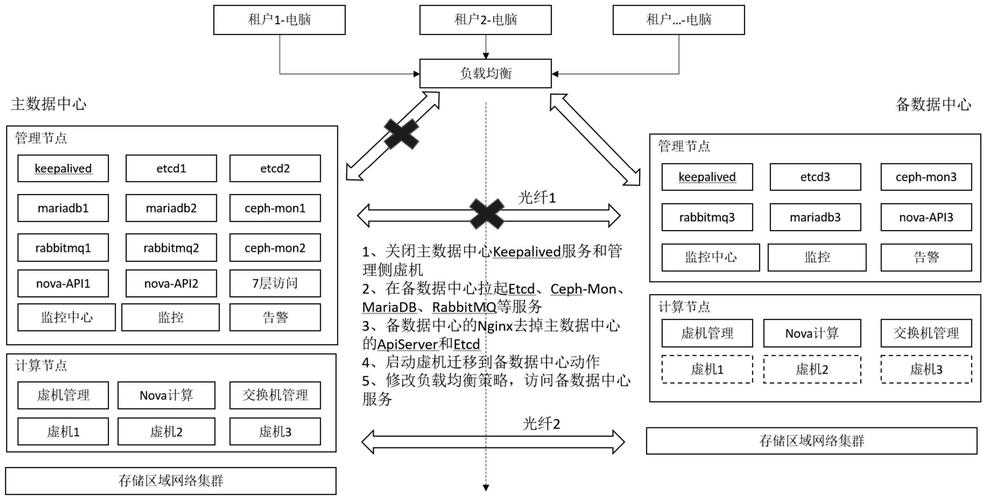

当前主流的3-2-1备份原则在云环境中得到创新应用。AWS的跨区域复制方案支持数据自动同步到3个地理隔离的可用区,华为云的"两地三中心"架构实现了同城双活+异地灾备的立体防护。针对不同业务需求,企业可选择热备、温备或冷备方案。金融行业多采用"热备+异地容灾"组合,确保核心交易系统在区域性灾难中仍可维持服务。

多云环境下的灾备策略优化

混合云架构的普及催生了新型灾备模式。微软Azure Arc技术实现了跨云平台资源统一管理,VMware的HCX解决方案支持工作负载在私有云与公有云间无缝迁移。关键数据采用"三副本"存储策略,结合纠删码技术将存储开销降低40%。智能监控系统通过机器学习算法,可提前72小时预测潜在故障,实现预防性灾备切换。

灾备方案实施的关键路径

完整的灾备体系建设需经历六个阶段:业务影响分析→风险评估→方案设计→系统部署→演练测试→持续优化。某电商平台在2023年灾备升级中,采用分阶段实施策略:迁移核心数据库至云灾备平台,构建跨区域负载均衡,最终实现全栈业务容灾。每季度进行的红蓝对抗演练,确保RTO指标稳定在5分钟以内。

成本控制与效能平衡之道

智能分层存储技术可降低40%灾备成本,将非结构化数据自动迁移至低频存储层。腾讯云的"按需备份"方案通过数据去重技术,使备份存储空间减少60%。结合保险精算模型的风险评估,企业可精确计算灾备投入产出比。某制造企业的实践表明,将灾备预算的15%投入预防性措施,可降低70%的实际故障损失。

数字化转型浪潮下,云服务器灾备方案已从成本中心演变为核心竞争力。通过智能化的多层级防护体系,企业不仅能抵御突发风险,更能获得业务连续性的战略优势。未来随着边缘计算与5G技术的融合,灾备体系将向"全域智能、分钟级恢复"的方向持续进化。常见问题解答

问题1:如何确定适合企业的RTO/RPO指标?

需通过业务影响分析(BIA),评估各系统停机每分钟的经济损失。金融系统通常要求RTO<15分钟,RPO≈0;OA系统可放宽至RTO<4小时。

问题2:多云灾备是否会导致管理复杂化?

采用云管理平台(CMP)可实现统一监控,AWS System Manager配合第三方工具可降低75%管理复杂度。

问题3:灾备演练的频率如何设定?

关键系统应季度演练,全面年度演练。每次演练后需生成改进报告,更新应急预案。

问题4:如何平衡灾备成本与效果?

采用分级存储策略,核心数据实时同步,非关键数据定时备份。使用压缩去重技术可节省40%存储成本。

问题5:云灾备如何应对区域级灾难?

需构建跨地理区域的灾备架构,如AWS的全球加速服务可实现跨大洲流量调度,确保单一区域故障不影响全局服务。